Бентонитовые глины

Бентонитовые глины получили свое название от горной цепи и форта Бентос в районе Рок-Крик штата Вайоминг в США, где впервые были обнаружены пластичные, сильно набухающие в воде, глинистые отложения.

Бентонитовые глины – это тонкодисперсные породы восковидного характера, розового, голубовато-зеленого, серого, белого, желтого или коричневого цвета, состоящие в основном из глинистого минерала монтмориллонита. Они образуются в результате химического разложения вулканических пеплов, туфов и лав в морской воде или при наземном выветривании.

Бентониты подразделяют на щелочные, где основным компонентом являются катионы натрия; щелочноземельные (кальциевые, магниевые, кальциево-магниевые и магниево-кальциевые), где больше половины обменных катионов принадлежат кальцию и магнию, и смешанные, в которых содержание щелочных и щелочноземельных компонентов примерно равное.

Вулканогенно-осадочные бентониты щелочного типа (с высоким содержанием монтмориллонита - от 85 до 98%) формируются путем подводного преобразования вулканических пеплов в морской среде. Мощность пластов (толщина) глин этого типа изменяется от нескольких сантиметров до 1м. редко более. Запасы месторождений, небольшие. Щелочные бентониты характеризуются высокой набухаемостью (до 8 – 19 раз), коллоидальностью, тонкодисперсностью и принадлежат к дефицитным разновидностям. Щелочноземельные бентониты обладают малой гидрофильностью (то есть слабо или вовсе не набухают), низкой дисперсностью и коллоидальностью. Бентониты смешанные характеризуются промежуточными свойствами.

По химическому составу глины представляют собой смеси различных окислов и их соединений, органических веществ, растворимых солей и воды. По химическому составу бентонитовые глины близки внутриклеточной жидкости нашего организма, и содержат в легкодоступной форме комплекс макро- и микроэлементов. Главными преобладающими химическими компонентами глин являются Si02 (кремнезем), достигает иногда 80%, AI2O3 (глинозем), Н2О. В подчиненных количествах присутствуют ТiО2, Fe203, FeO, MnO, Na20, MqO, CaO, K20 и органические вещества (битумы, гуминовые кислоты и углистое вещество).

Для бентонитовых глин характерны следующие физико-химические свойства:

1. Дисперсность

Дисперсность – это характеристика степени раздробленности вещества на частицы, то есть чем меньше частицы, тем больше дисперсность.

Находясь в пресной воде, слои глины адсорбируют воду и разбухают до такой степени, когда силы, удерживающие их вместе, ослабевают так, что отдельные слои глины могут отделяться друг от друга. Такое увеличение числа частиц глины с увеличением суммарной площади их поверхности приводит к загустеванию суспензии. Размеры частичек составляют менее 1 микрона. Благодаря мельчайшим составляющим частицам, глины имеют огромную адсорбционную поверхность (от 80 до 200 и даже 800м² на 1 г,). Различные физико-химические, обменные и адсорбционные процессы с окружающим пространством происходят именно на поверхности глины, что и обуславливает ее способность эффективно поглощать ряд вредных для организма человека веществ. Самую высокую дисперсность среди бентонитовых глин имеют щелочные бентониты. Количество тонкодисперсных частиц в них составляет более 90%!

2. Пластичность – способность принимать под действием внешних сил, изменять и сохранять определенную форму. Повышенная пластичность характерна для бентонитовых глин и обусловливается она главным образом преобладанием в их составе тонкодисперсных частиц, в том числе коллоидных частиц, а также спецификой породообразующего монтмориллонита.

3. Набухаемость - свойство бентонитовых глин поглощать воду и значительно увеличиваться в объеме (от 8 до12 раз). Набухаемость связана с замещениями катионов в октаэдрах. Чем больше таких замещений, тем выше набухаемость бентонитовой глины. Наиболее высокой набухаемостью обладают щелочные бентониты.

4. Коллоидность - свойство частиц в результате броуновского движения распределяться в дисперсной среде.

5. Сорбция - свойство бентонитовых глин поглощать вещества из окружающей среды.

6. Ионный обмен – способность обменивать свои ионы на ионы внешней среды. Это свойство объединяет бентонитовые глины и живые клетки и позволяет корректировать баланс макро- и микроэлементов в организме. Основу бентонитовых глин составляет глинистый минерал монтмориллонит. Чем выше процент монтмориллонита - тем качественнее бентонитовая глина. Бентонитовая глина должна содержать не менее 60-70% минерала. (Бентонитовая глина, используемая для производства «Алтайсорбента», состоит из 95 - 98%минерала монтмориллонита).

Ученые из медицинского института Говарда Хью и Массачусетского Генерального Госпиталя(США), обнаружили в минерале монтмориллонте элементы, составляющие мембраны клеток человека. Мембраны рассматриваются современной наукой как важнейшие составляющие живого организма. Они участвуют и в образовании клетки и помогают ей использовать генетический материал РНК.

Минерал монтмориллонит впервые был обнаружен в 30-х годах во Франции, в белых и розовых бентонитах в окрестностях г. Монтмориллон, с которым и связано его название. В конце XIX в. крупные залежи монтмориллонитовых глин, были выявлены в США в штатах Вайоминг в свите «форт Бентон» – в 1888 г., откуда и пошло наименование «бентониты», впервые примененное в 1898 г. В. К. Найтом .

Минерал монтмориллонит имеет природно-организованную структуру- кристаллическую решетку, которая определяет все его физико – химические свойства.

Кристаллическая решетка

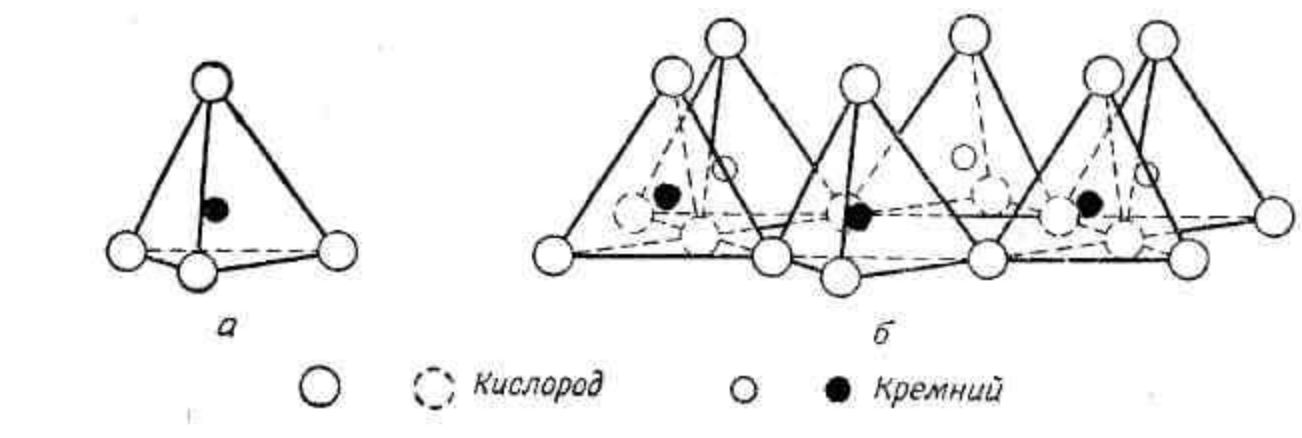

Кристаллическая решетка минерала монтмориллонита состоит из множества трехслойных пакетов(слоев), содержащих два наружных листа кремнекислородных тетраэдров, разделенными в центре октаэдрическим алюмокислородным листом. В каждом тетраэдре атом кремния одинаково удален от четырех атомов кислорода или гидроксильных групп, расположенных в форме тетраэдра с атомом кремния в центре, чтобы сбалансировать структуру. Тетраэдры расположены так, что все их вершины обращены в сторону центра слоя, а основания лежат в одной и той же плоскости (здесь могут быть исключительные случаи, в которых некоторые тетраэдры перевернуты).

Рис.1 Схематическое изображение отдельного кремнекислородного тетраэдра(а) и сетки кремнекислородных тетраэдров(б).

В центральном листе пакета – атомы кислорода или гидроксильных групп(гидроксилов), между которыми расположены атомы алюминия, магния или железа в октаэдрической координации таким образом, что каждый из них находится на равном расстоянии от шести кислородов или гидроксилов(октаэдрический лист. Рис.2).

Рисунок 2 – Схематическое изображение отдельного октаэдра (а) и октаэдрической сетки структуры (б).

Тетраэдрические и октаэдрические листы связаны так, что вершины тетраэдров каждого кремнекислородного листа и один из гидроксильных слоев октаэдрического листа образуют общий слой, где общими атомами будут являться атомы кислорода вместо гидроксилов.

Сочетание этих трех листов образует пакет(слой). Пакеты связанны между собой обменными катионами Na+, Ca+, Mg²+, K+ и водой. Данная структура кристаллической решетки и определяет высокие сорбционные и ионообменные свойства монтмориллонита(бентонитовых глин).

Так как верхние и нижние плоскости элементарных пакетов монтмориллонита покрыты атомами кислорода, поэтому связь между пакетами слабая (действуют лишь ванн-дер-ваальсовые или межмолекулярные силы). В этой связи молекулы воды или других полярных жидкостей могут свободно проникать между пакетами монтмориллонита и раздвигать их.

Базальное расстояние в кристаллической решетке монтмориллонита (расстояние между некоторой плоскостью в одном пакете и аналогичной плоскостью в другом пакете) может изменяться от 0,92 нм, когда между пакетами молекулы воды отсутствуют, до 14 нм, а в некоторых случаях и до полного разделения пакетов. Важнейшей особенностью кристаллической решетки монтмориллонита является замещение 1/6 части атомов алюминия в среднем слое атомами магния, которое происходило в процессе образования минерала. В связи с замещением Al3+ на Mg2+ возникает ненасыщенная валентность, т.е. создается избыточный отрицательный заряд в решетке. Когда миллионы лет назад такие частицы в конечном итоге попадали в водоемы (монтмориллонит образуется при разложении или выветривании вулканических пеплов), то для компенсации отрицательного заряда они адсорбировали из окружающей среды катионы Na+, K+, Ca2+, Mg2+, которые располагались в межпакетном пространстве монтмориллонита. Однако присутствие этих катионов в межпакетном пространстве полностью отрицательный заряд кристаллической решетки монтмориллонита не компенсировало, поскольку отрицательный потенциал октаэдрических слоев в значительной степени экранируется наружным тетраэдрическими слоями. Таким образом, плоские грани или так называемые базальные поверхности монтмориллонита заряжены отрицательно (дефицит заряда составляет 0,41). Если накопление глины происходило в морских бассейнах, характеризующихся высокой концентрацией NaCl, то на глинистых частицах осаждались преимущественно катионы Na+ и K+ (натриевый монтмориллонит или бентонит).В пресноводных бассейнах на глинистых частицах осаждались преимущественно катионы щелочно-земельных металлов – Ca2+, Mg2+ (кальциевый монтмориллонит или бентонит).Двухвалентные катионы обеспечивают более сильное притяжение между пакетами по сравнению с одновалентными, в связи с чем кальциевый бентонит хуже диспергируется и набухает, чем Na-бентонит.

Располагающиеся в межпакетном пространстве катионы Na+, K+, Ca2+ и Mg2+, в водном растворе способны к эквивалентному обратимому обмену с другими находящимися в растворе катионами, поэтому их называют обменными. Способность глинистых минералов поглощать ионы из окружающей среды и выделять эквивалентное количество других ионов, находящихся в данном минерале в обменном состоянии, называется обменной способностью глин. Показателем обменной способности глин является емкость поглощения, которая характеризуется количеством обменных катионов в молях, содержащихся в 100 г сухой глины. Моль – это количество вещества, содержащее столько же структурных единиц данного вещества (молекул, атомов, ионов), сколько атомов в 12 г углерода (6,022·1023 атомов). Общая величина обменного комплекса монтмориллонита составляет 80·10-3 … 150·10-3 моль / 100 г, т.е. в 100 г сухой глины содержится 4,8·1022 … 9·1022 обменных катионов. 80 % обменных катионов располагаются в межпакетном пространстве, а » 20 % - на механически обломанных краях (ребрах) кристаллов монтмориллонита, которые имеют форму тонких плоских пластинок, напоминающих чешуйки слюды. Удельная поверхность монтмориллонита составляет 450 … 900 м2/г.

Сорбция

Сорбция — это процесс поглощения вещества из окружающей среды твердым телом или жидкостью(называемыми сорбентами).

Под адсорбцией понимают процесс поглощения веществ(адсорбатов), происходящий на поверхности твердых тел (адсорбентов).

По физико-химической классификации различают физическую (молекулярную) адсорбцию, химическую адсорбцию (хемосорбцию), ионный обмен.

Физическая адсорбция осуществляется за счёт сил Ван-дер-Ваальса (индукционное, ориентационное, дисперсионное взаимодействия) и водородных связей.

Механизм адсорбции заключается в переходе молекулы растворенного вещества из объема жидкости на поверхность твердого сорбента под действием его силового поля. При этом наблюдается два вида межмолекулярного взаимодействия: молекул растворенного вещества с молекулами поверхности сорбента и с молекулами воды в растворе (гидратация). Разность этих двух сил и определяет возможность удерживания вещества на поверхности сорбента. Чем больше энергия гадратации молекул растворенного вещества, тем большее противодействие испытывают эти молекулы при переходе на поверхность сорбента и тем слабее адсорбируется вещество из раствора.

При хемосорбции возникает химическое взаимодействие между адсорбентом и адсорбатом, т.е. молекулы адсорбата образуют поверхностное химическое соединение с адсорбентом. Физическая адсорбции преобладает над хемосорбцией обычно при низких температурах. С повышением температуры скорость хемосорбции значительно повышается в соответствии с уравнением Аррениуса.

Ионный обмен – это вид адсорбции с участием ионов. Ионный обмен из растворов наблюдается на поверхностях с достаточно выраженным двойным электрическим слоем (ДЭС), подвижные ионы которого способны обмениваться на другие ионы того же знака, находящиеся в растворе. Вещества, проявляющие способность к ионном обмену и используемые для адсорбции ионов, получили название ионообменников или ионитов

Глинистые минералы являются смешано - пористыми образованиями, в структуре которых имеются микро-, мезо- и макропоры. В силу различных условий формирования отдельные представители глинистых минералов существенно различаются по форме пор всех трех типов и по соотношению их объемов. В классификации глинистых минералов по их пористости выделены три группы минералов: слоистые силикаты с жесткой структурной ячейкой (каолинит, гидрослюда и др.), слоистые силикаты с расширяющейся структурной ячейкой (монтмориллонит, вермикулит и др.) и слоисто-ленточные силикаты (палыгорскит и сепиолит).

Слоистые силикаты с жесткой структурной ячейкой обладают только вторичной пористостью, обусловленной зазорами между контактирующими частицами. Естественно, что размер вторичных пор зависит от размера первичных частиц и характера их упаковки во вторичных образованиях - кристаллитах. Фиксируются также более узкие вторичные мезопоры r = 2-10 нм и супермикропоры r = 0,8 - 1,4 нм. Это щелевидные поры, образованные косо прилегающими друг к другу пластинчатыми кристаллами минерала.

Монтмориллонит имеет первичные плоскопараллельные поры переменной толщины τ = 0-0,8 нм. При адсорбции паров полярных веществ, в частности воды, на долю этих пор приходится более 80 % предельного сорбционного объема Vs. Кристаллы монтмориллонита по данным ртутной порометрии характеризуются вторичными мезопорами r = 7 - 30 нм. Результаты структурно-сорбционных исследований указывают на наличие во вторичной структуре монтмориллонита более узких мезопор r= 3 - 5 нм и супермикропор r = 0,9 - 1,2 нм. Их происхождение такое же, как в структуре каолинита (см. выше).

Способность поглощать и собирать на своей поверхности вредные вещества и обусловила применение минерала монтмориллонита в качестве эффективного средства(энтеросорбента) при различных состояниях, сопровождающихся процессами эндо- и экзотоксикоза:

- острые и хронические отравления (химические, пищевые, алкогольные);

- накопление тяжелых металлов и радиации;

- различные инфекции;

- аллергии;

- острые и хронические гепатиты;

- гиперфункции щитовидной железы;

- повышенной кислотности и т.п.

Подчеркнем, что сам минерал в желудочно-кишечном тракте в кровь не всасывается, а проходит транзитом, взаимодействуя только со средой ЖКТ и кровеносными и лимфатическими сосудами кишечной стенки.

Ионообмен

Кристаллическая решетка минерала монтмориллонита состоит из множества трехуровневых пакетов. Пакет имеет отрицательный заряд, обусловленный замещением AI и Fe в октаэдрическом слое на Мg и Fe или Si на AI –в тетраэдрическом. Благодаря мощному отрицательному заряду на поверхности пакета располагаются положительные катионы. Это, главным образом, Na, К, Са, Мg и Fe. Разница в полярности и обусловливает процесс ионообмена и его высокую скорость. Способность к ионообмену лежит в основе использования монтмориллонита в качестве регулятора баланса макро- и микроэлементов в организме человека и вывода тяжелых металлов и радионуклидов.

Выделяют пять последовательных стадий осуществления реакции обмена катионов раствора на катионы ионита(сорбента):

- перемещение вытесняющего иона из объема раствора к поверхности сорбента;

- перемещение вытесняющего иона внутри твердой фазы сорбента к точке обмена;

- химическая реакция обмена катионов;

- перемещение вытесненного иона внутри твердой фазы от точки обмена к поверхности сорбента;

- перемещение вытесненного иона от поверхности сорбента в раствор

Поглощение тяжелых металлов минералом включает два основных механизма: механизм ионного обмена и образование хелатных(циклических) комплексов с поверхностными гидроксильными группами монтмориллонита. Поверхностные гидроксильные группы участвуют как в ионном обмене, так и в образовании гидроксильных комплексов с ионами тяжелых менталлов. Отрицательно заряженная поверхность минерала способствует электростатическому взаимодействию с ней положительно заряженных ионов тяжелых металлов.

Ионный обмен относится к обменной адсорбции так как поглощение какого-либо иона обязательно сопровождается вытеснением из адсорбента одноименно заряженного иона в эквивалентных количествах. Процесс сорбции невозможно четко разделить на этапы с определением типа взаимодействий(Ван-дер-Ваальса, водородных, ионно-ковалентных связей)

Реакции ионного обмена подчиняются правилам, действующим для реакции обычных электролитов: эквивалентность обмена ионов, обратимость этого процесса, селективность.

Эквивалентность заключается в том, что обмен ионов между раствором и ионитом происходит в равнозначных соотношениях так, чтобы соблюдался принцип электронейтральности раствора. Ионитами называются твердые нерастворимые вещества, способные обменивать свои ионы на ионы внешней среды.

Обратимость процесса позволяет экономно использовать ионит в технологических схемах. Преимущественное направление реакции обмена определяется согласно закону действующих веществ. При истощении ионита можно, повысив в растворе концентрацию первоначальных обменных ионов, сдвинуть реакцию ионного обмена в направлении восстановления ионита в исходное состояние, т.е. произвести регенерацию ионита.

Способность ионита к преимущественной сорбции одних видов ионов перед другими ( избирательная сорбция), называется селективностью. Причиной, вызывающей селективность, является различие энергий притяжения различных ионов твердой фазой, обусловленной значениями радиусов сорбируемых ионов и их зарядов. При увеличении заряда иона (т.е. при повышении его валентности) увеличивается энергия притяжения его по закону Кулона противоположно заряженной твердой фазой. Поэтому с повышением валентности ионов селективность их сорбции ионитом возрастает. Соответственно: двухвалентные ионы сорбируются лучше чем одновалентные, а трехвалентные поглощаются лучше двухвалентных. В пределах ионов одной валентности она тем выше, чем больше атомный вес. По способности вхождения в поглощающий комплекс катионы можно расположить в следующий ряд: АL3+ > К+ > NH4+ > Na+ >Li+. С увеличением объема иона возрастает его поляризуемость, которая позволяет иону ближе подойти к электрически заряженной поверхности глины, а с увеличением радиуса иона уменьшается степень его гидратации, что способствует вхождению его в адсорбционный слой поглощающего комплекса. Исследованиями И.Н. Антипова-Каратаева установлен ряд поглощения катионов из водных растворов:РЬ2+ > Сu2+ > Са2+ > Ва2+ > Мg2+ > Нg2+.

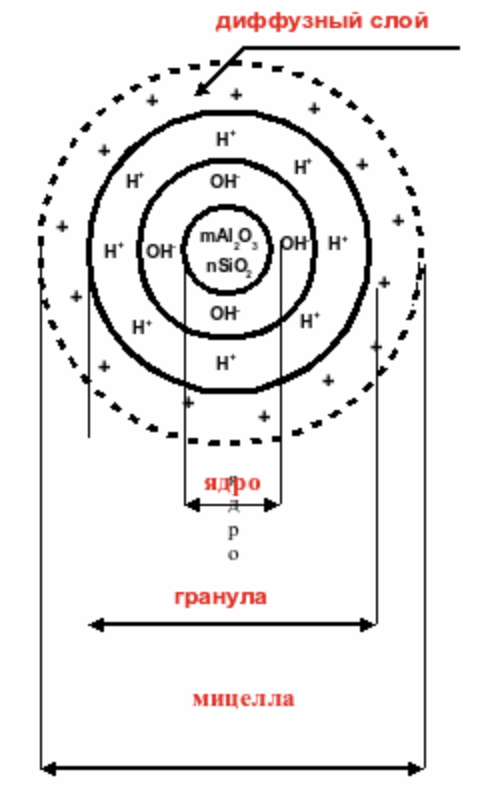

При гидратации и диспергировании бентонитовой глины в воде частицы, на которые она распадается, приобретают определенное строение, называемое мицеллой.Мицелла – это наименьшее количество глинистого вещества, способного самостоятельному существованию (рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема образования двойного электрического слоя вокруг глинистой частицы

Часть мицеллы, включающая в себя ядро с двумя слоями неподвижных ионов, называется гранулой. Вокруг гранулы располагается третий слой также положительно заряженных ионов, но имеющих очень слабую связь с ядром. Слой подвижных ионов называется диффузным.Слой отрицательно заряженных ионов и слои положительно заряженных ионов образуют двойной электрический слой (ДЭС). Между диффузным и неподвижным слоями катионов существует динамическое равновесие: одни катионы переходят из неподвижного слоя в диффузный, другие – возвращаются из диффузного в неподвижный.

Причины катионного обмена:

- нарушение связей их краев, что обусловливает возникновение нескомпенсированных зарядов, которые уравновешиваются адсорбированными катионами. По мере диспергирования глинистых частиц увеличивается емкость обмена.

- замещение внутри кристаллической решетки кремния алюминием, а алюминия - магнием или другим ионом низшей валентности. Это приводит к возникновению заряда в структурной ячейке, который и уравновешивается зарядом адсорбированного обменного катиона (например, монтмориллонит).

- замещение водорода наружного гидроксила на соответствующий катион. Некоторые гидроксильные группы обнажаются вокруг обломанных краев при нарушении связи.

Производство

Бентонитовые глины добывают на Динозавровом месторождении, которое разрабатывает ТОО «Арника». Свое необычное название месторождение получило в связи с находкой большого количества остатков динозавровых яиц. Месторождение расположено в Тарбагатайских горах недалеко от озера Зайсан на юге Восточно-Казахстанской области. Район месторождения миллионы лет назад являлся дном древнего моря.

Глубина залегания бентонитовых глин достаточно небольшая и не превышает 5-20 метров. Бентонитовые глины залегают слоями, которые называются горизонтами. Для производства сорбента разрабатывают 12-й горизонт натриевого воскоподобного минерала монтмориллонита(бентонитовой глины). Толщина 12-го горизонта колеблется от10 см до 1 метра. Разрабатываемый горизонт наиболее пригоден для медицинских целей, так как именно из него получают наиболее качественный продукт с минимальным содержанием примесей. Залегает 12-й горизонт под твердым опаловым слоем, который надежно прикрывает минерал от физико-химических воздействий.

При проведении добычных работ вышележащие слои бентонитовых глин снимают до опалового слоя механизированным путем, а опаловый слой и необходимый 12-й горизонт разрабатывают вручную.

Добытую бентонитовую глину сортируют, упаковывают в специальные мешки и транспортируют на склад. Со склада она поступает в производственный отдел. Для получения сорбента была специально разработана и запатентована технология, направленная на то, чтобы максимально сохранить ее природные свойства. Строго контролируют температурные и механические режимы, обработку сырья, а также санитарно – эпидемиологические нормативы. В процессе производства не используют какие-либо добавки, ароматизаторы, консерванты и т.п., так как это приводит только к ухудшению качества получаемого продукта. Сорбент в виде мелкодисперсного порошка расфасовывают в удобные для хранения и потребления пакетики, упаковывают и реализуют под торговой маркой «Алтайсорбент».

На предприятии разработана и внедрена система управления качеством и безопасностью выпускаемой продукции на основе принципов ХАССП. Это позволило повысить уровень качества продукции и контроля за качеством и безопасностью отдельных технологических операций.

Идеальный природный сорбент

«Алтайсорбент» - это природный кремнесодержащий селективный сорбент – ионообменник.

Алтайсорбент» отвечает всем требованиям, которые предъявляются к сорбентам:

- абсолютно не токсичен,

- не травмирует слизистую желудочно-кишечного тракта,

- имеет высокие сорбционные свойства,

- не вызывает дисбактериоза,

- хорошо эвакуируется из кишечника,

- имеет удобную терапевтическую форму.

Обладает свойствами, которых нет и не может быть ни у одного сорбента, созданного искусственным путем: сорбционными и ионообменными свойствами. «Алтайсорбент» не только качественно очищает организм, но и насыщает его макро- и микроэлементами, в том числе кремния, натрия, кальция, железа, хрома, цинка, селена, магния, калия, меди, марганца. Причем, при ионном обмене сорбент отдает именно те макро –микроэлементы, которых организму не хватает и забирает те, которых в избытке.

При приеме, внутрь желудочно-кишечного тракта «Алтайсорбент» обволакивает слизистую оболочку желудка(мукопротекторное свойство), предохраняя ее от агрессивного действия пищеварительных соков, ферментов и уменьшает болевые ощущения при воспалении слизистой(цитопротекторное свойство). Мельчайшие частички сорбента не повреждают слизистую ЖКТ, а наоборот, их природная пластичность и взаимодействие с гликопротеинами слизи кишечного тракта позволяет не только увеличивать сопротивляемость слизистой оболочки кишечника к действию раздражителей, но и восстанавливать поврежденные участки, ускорять процессы заживления ран, эрозии и язвенных дефектов.

Смешиваясь с жидкой частью содержимого желудочно-кишечного тракта, «Алтайсорбент» образует однородную вязкую массу, которая обволакивает частицы пищи, инородные вещества, и начинает избирательно сорбировать патогенные микроорганизмы, токсины, яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды, аллергены и другие раздражители, препятствуя их всасыванию. 1 грамм сорбента обладает удельной поверхностью до 800-900м²/г ! А 100 г сорбента содержит 4,8·1022 - 9·1022 обменных катионов. При этом не поглощает белки, ферменты, витамины.

Регулярное использование «Алтайсорбента» усиливает функционирование микро- ворсинок, ведет к оздоровлению микрофлоры кишечника, положительно влияет на состояние слизистой оболочки. При здоровой слизистой оболочке кишечника печень не перегружается токсинами и успевает своими ферментами воздействовать на их химическую структуру. После такой обработки токсины легко удаляются из организма.

Научными исследованиями установлено, что использование энтеросорбентов в процессе лечения вместе с химическими лекарственными препаратами усиливает их воздействие на организм в несколько раз, следовательно, дозировку лекарственных средств можно значительно снизить. В случае избытка в организме лекарственных препаратов, (например, в результате интенсивной химиотерапии) и наблюдающихся при этом осложнениях, применение «Алтайсорбента» позволяет значительно ослабить токсическое воздействие лекарственных препаратов на органы выделения и очищения организма.

«Алтайсорбент» благодаря высокой сорбционной способности является эффективным детоксикантом, осуществляет хелацию(комплексообразование) желчных солей, адсорбцию кишечных газов, возбудителей инфекции, фиксацию и нейтрализацию бактериальных токсинов. В отличие от многих сорбентов, не приводит к нарушениям водно-электролитного баланса и не вызывает нарушений нормальной микрофлоры кишечника, а, наоборот, способствует улучшению жизнедеятельности полезных микроорганизмов. Это позволяет использовать его длительное время как профилактическое и лечебное средство.

Адсорбирующие и ионно-обменные, радиопротекторные, мукопротекторные и цитопротекторные, антиоксидантные, каталитические и ощелачивающие свойства «Алтайсорбента» позволяют применять его как эффективное профилактическое и вспомогательное средство при лечении заболеваний, сопровождающихся интоксикацией, в частности:

- выведении из организма солей тяжелых металлов и радионуклидов;

- пищевых, химических, медикаментозных отравлениях;

- смягчении побочных эффектов лучевой и химиотерапии;

- снятии алкогольной и наркотической интоксикации;

- заболеваниях желудочно- кишечного такта (гастрит, язвенная болезнь желудка, дисбактериоз и др);

- метеоризме(вздутие живота), диспепсических недугах (рвота, изжога, отрыжка);

- аллергических заболеваниях (поллиноз, пищевая и лекарственная аллергии);

- артериосклерозах, ишемической болезни сердца;

- заболеваниях кожного покрова (экзема, псориаз, и др.);

- нарушении обмена веществ, в том числе ожирении;

- токсикозе беременных;

- пародонтозе и стоматите;

- варикозном расширении вен;

- респиратурных заболеваниях в весенне-осенний период;

- сильных физических и эмоциональных нагрузках;

- лечении кожных опрелостей, пролежней, ран, ожогов и др.

Применение «Алтайсорбента» активизирует клеточный метаболизм и восстанавливает механизмы саморегуляции человеческого организма.

«Алтайсорбент» абсолютно безвреден и безопасен для любого организма, так как не токсичен и не вызывает аллергических реакций. Противопоказания - индивидуальная непереносимость.

ТОКСИНЫ

В организме каждого человека находится определенное количество вредных веществ, которые называются токсинами (от греч. toxikon – яд). Токсические вещества представляют собой неоднородные по структуре и природе неорганические и органические вещества, продукты жизнедеятельности бактерий, растений, животных и организма человека.

Токсины подразделяются на 2-е большие группы: экзотоксины и эндотоксины.

Экзотоксины - вредные вещества химического и природного происхождения, которые попадают в организм из внешней среды с воздухом, водой, пищей и т.д. Чаще всего с экзотоксинами сталкиваются:

- при пищевых отравлениях (токсины микробов, грибов, нитраты, нитриты, тяжелые металлы);

- при вдыхании воздуха насыщенного вредными примесями (например, в больших промышленных городах, на вредном производстве, в экологически неблагоприятных регионах);

- при приёме чрезмерных доз алкоголя;

- при лекарственной интоксикации (прием препаратов, содержащих токсичные вещества или прием в больших дозировках);

- многие другие источники и способы проникновения токсинов в организм.

Эндотоксины - вредные вещества, которые образуются в организме в процессе его жизнедеятельности. Особенно много их появляется при различных заболеваниях и нарушениях обмена веществ:

- нарушения работы кишечника - дисбактериоз;

- нарушение функции печении - различной формы гепатиты;

- заболевания ротоносоглотки – ангина, фарингит, грипп, ОРЗ;

- пародонтит, пародонтоз, гингивит;

- заболевания почек;

- аллергические состояния;

- стресс и т.д.

Человеческий организм тысячелетиями приспосабливался к определенным токсинам и выработал собственные механизмы их обезвреживания. И вдруг в 20-ом веке на него обрушилась лавина новых токсинов. Сейчас насчитывается около 4000 наименований чужеродных для нашего организма веществ - ксенобиотиков.

Ксенобиотики - это химические вещества, которые не входили и не входят в естественный биологический круговорот. Ксенобиотиков в природе никогда не было, это вещества искусственного происхождения, созданные людьми. Чаще всего это - хлорсодержащие ядовитые вещества. Кадмий, свинец, ртуть, фреоны, нефтепродукты, пластмассы и многое другое – это примеры ксенобиотиков

Типичным примером ксенобиотика является яд диоксин. Это - клеточный яд. Он воздействует на ядро клетки. Этот яд содержится в выхлопных газах автомобиля, образуется при сжигании мусора особенно пластмассовых отходов, при производстве красителей, при хлорировании воды, в табачном дыме. Из почвы диоксин выводится в течение 10 лет, из организма - в течение 8 лет.

Продукты питания насыщены до предела красителями,консервантами, стабилизаторами, эмульгаторами, различными усилителями вкуса и эмульгаторами. В большинстве случаем мы даже не отдаем себе отчет в том, как мы рискуем, питаясь подобными продуктами, пользуясь обычными косметическими средствами и парфюмерией, бытовой химией и медикаментами.

Если раньше бройлерных кур выращивали за. 5 месяцев, потом наловчились укладываться всего в 3 месяца. Теперь хватает 31 дня, чтобы довести цыпленка до стандартного веса 1800 г. Можно вырастить бройлеров и за 28 дней, но сердце у кур не выдерживает. Им дается инсулин, чтобы они постоянно были голодны, даются протеины и анаболические стероиды, чтобы вес лучше набирался, даются антибиотики, чтобы курица, не дай Бог, не заболела и не умерла преждевременно. Телята и другая скотина тоже выращивается на гормонах и антибиотиках. Ядовитые вещества образуются также и при длительном перегреве масла, на котором готовится картошка-фри и куриные крылышки в кафе, ресторанах, да и у нас дома.

Для получения высоких урожаев поля обрабатывают пестицидами от насекомых-вредителей и гербицидами от сорняков, а также вносят большое количество удобрений, в том числе азотных. При избыточном содержании в почве азотных удобрений в овощах накапливаются нитраты или соли азотной кислоты, которые приводят к развитию рака желудка, изменению функций центральной нервной системы и сердечной деятельности. Химические соединения составляют основу таких продуктов, как шампуни для волос или крем для рук. Впитываясь в кожу, они могут накапливаться в жировых тканях, а также в печени, почках, органах репродукции и мозге. Врачи находят промышленные пластификаторы-фталаты в моче, консерванты-парабены – в опухолях молочных желез, искусственные ароматизаторы и антибактериальные средства – в молоке кормящих матерей. Как показали медицинские исследования, ароматические вещества могут провоцировать астму, моющие средства, входящие в состав шампуней, – повреждать слизистую оболочку глаз.

Через ЖКТ токсины попадают в кровь, распределяются по органам и тканям, оседают в печени и почках, желчных протоках и кровеносных сосудах , межклеточных пространствах, тканях и жидких средах вызывая нарушение их деятельности. В процессе распределения токсические компоненты через секрет слизистой оболочки, печени и поджелудочной железы поступают в просвет желудочно-кишечного тракта, откуда могут вновь всасываются в кровь.

Токсины отравляют организм и нарушают его слаженную работу (чаще всего иммунную, гормональную, сердечно-сосудистую и обменную функции). Это приводит к ухудшению течения различных болезней и препятствует выздоровлению. Токсины негативно влияют на структуру клеточной мембраны, нарушают целостность слизистой желудочно-кишечного тракта, вызывают разнообразные физические и психические нарушения, повышают риск развития злокачественных новообразований. Это приводит к ухудшению течения различных болезней и препятствует выздоровлению.

Токсины влияют на состояние кожи лица и тела. Если организм зашлакован токсинами трудно ожидать здорового цвета и хорошего состояния кожи, а так же эффективного действия даже самых хороших косметических средств. Очень чувствительны к токсинам волосы. «Зашлакованность» организма делает их тонкими, блеклыми и редкими. Практически любое заболевание протекает, значительно легче и поддается проще лечению, если токсины не накапливаются и быстро выводятся из организма. Наш организм способен нейтрализовывать и выводить токсины(функция детоксикации). Но постоянно растущая токсическая нагрузка не позволяет ему эффективно выполнять данную задачу. На помощь приходят натуральные энтеросорбенты, которые не только разгружают организм от излишков токсических веществ, но и восстанавливают функцию саморегулирования.

«Алтайсорбент» эффективно и быстро помогает организму выполнять эту важную задачу. Регулярное применение энтеросорбента улучшает и усиливает работу микро – ворсинок ЖКТ. Если ворсинки тонкого кишечника, забиваются шлаками, то это не дает им полноценно выполнять всасывающую функцию. Кроме того, накопленный между ворсинками шлак постоянно всасывается в кровь, что приводит к аллергическим реакциям, высыпаниям на коже, а также влечет аутоиммунные заболевания органов.

Использование «Алтайсорбента» улучшает состояние слизистой ЖКТ. Пластичные частички энтеросорбента обволакивают слизистую и создают защитный барьер от воздействия агрессивных сред, способствуя быстрому заживлению ран и язв, сорбируют на своей поверхности излишки токсических веществ и мягко их эвакуируют из организма. Если слизистая оболочка здорова, то печень не перегружается токсинами и успевает своими ферментами воздействовать на их химическую структуру. После такой обработки токсины легко удаляются из организма.

Энтеросорбенты и механизмы их действия

Сорбенты, которые используются для приема внутрь нашего организма называются энтеросорбентами(от греческого entos - внутри).

Энтеросорбенты (от латинского слова sorbens - поглощающий) - это препараты, эффективно связывающие в желудочно-кишечном тракте эндогенные и экзогенные соединения, надмолекулярные структуры и клетки путем адсорбции, абсорбция, ионообмена или комплексообразования с целью лечения и\или профилактики болезней.

Эндогенные соединения — это вырабатываемые самим организмом при нормальных условиях или заболеваниях токсические продукты его жизнедеятельности, бактериальные токсины, которые выделяет находящаяся внутри организма патогенная микрофлора.

Экзогенные соединения — это проникающие в организм из внешней среды с пищей, воздухом, водой, продукты биотрансформации лекарственных препаратов, природные и синтетические яды. Энтеросорбенты способны связывать микробные клетки патогенных штаммов и их токсины. Следствием этого являются подавление (или ослабление) аллергических проявлений, воспалительных процессов и профилактика хронической интоксикации. Кроме этого, выводя патогенные микроорганизмы и токсины, энтеросорбенты восстанавливают микрофлору кишечника при дисбактериозах, Энтеросорбенты поглощают и выводят часть лишнего холестерина, что защищает организм от атеросклероза, позволяет сохранить эластичность сосудов и предотвратить опасные сосудистые заболевания: ишемическую болезнь сердца, инфаркт, инсульт, импотенцию, старческое слабоумие, преждевременное старение и т.п.

Энтеросорбенты не претерпевают структурных, химических или физических изменений в организме, не проникают в организм за пределы желудочно-кишечного тракта. Таким образом, применение энтеросорбентов является наиболее простым и физиологичным методом, который может применяться длительное время для уменьшения токсической и метаболической нагрузки на организм.

Сорбционная емкость (мощность сорбента) определяется способностью поглощать максимальное количество токсинов, бактерий, тяжелых металлов, а также других веществ. Чем выше сорбционная емкость, тем большие количества веществ способен поглотить и прочно удержать конкретный сорбент.

Современные энтеросорбенты должны соответствовать следующим основным медицинским требованиям:

- Не обладать токсическими свойствами.

- Быть нетравматичными для слизистых оболочек.

- Хорошо эвакуироваться из кишечника.

- Иметь хорошие функциональные (сорбционные) свойства.

- Не вызывать дисбактериозов.

- Иметь удобную лекарственную форму.

В основу классификации современных энтеросорбентов положено несколько принципов:

- лекарственная форма (порошок, таблетки, капсулы, пасты и др.),

- структура, природа материала (помимо синтетических материалов для энтеросорбции могут использоваться природные полимеры на основе лигнина, хитина, целлюлозы, глин (алюмосиликаты, цеолиты и др.)), а также вид взаимодействия между сорбирующим материалом (сорбентом) и связанным веществом (сорбатом).

По лекарственной форме и физическим свойствам: гранулы, порошки, таблетки, пасты, гели, взвеси, коллоиды, инкапсулированные материалы, пищевые добавки.

По механизмам сорбции: адсорбенты, абсорбенты, ионообменные материалы, сорбенты с сочетанным механизмом действия, сорбенты с каталитическими свойствами.

По селективности: неселективные, селективные монофункциональные, селективные, би- и полифункциональные.

По химической структуре энтеросорбенты можно разделить на несколько групп:

- углеродные энтеросорбенты;

- энтеросорбенты на основе природных и синтетических смол, синтетических полимеров и неперевариваемых липидов ;

- кремнийсодержащие энтеросорбенты;

- природные органические на основе пищевых волокон, гидролизного лигнина, хитина, пектинов и альгинатов (микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ);

- комбинированные энтеросорбенты, имеющие в составе два и более типов вышеуказанных сорбентов или дополнительных компонентов (витамина С, ферментов, пробиотиков, фруктоолигосахаридов, лактулозы и др.), расширяющих спектр лечебного или профилактического действия энтеросорбента.

Процессы энтеросорбции осуществляются четырьмя основными путями: адсорбция, ионообмен и комплексообразование.

Адсорбция — процесс взаимодействия между сорбентом и сорбатом, протекающий на границе раздела сред (жидкости и поверхности сорбента) за счет физических или химических процессов. Адсорбенты имеют пористую структуру.

Абсорбция — процесс поглощения сорбата всем объемом сорбента (абсорбента). В качестве сорбента выступает жидкость, и процесс взаимодействия является по сути растворением вещества.

Ионообмен — процесс замещения ионов на поверхности сорбента ионами сорбата.

Проявлением ионообмена при энтеросорбции можно назвать регулирование уровня в крови желчных кислот, фосфатов, калия, кальция и других ионов.

Комплексообразование распространено в живой природе. За счет образования комплексов осуществляются нейтрализация, транспорт и выведение из организма многих веществ (антигенов, билирубина, многих ксенобиотиков и др.). Комплексообразующий реагент — это молекула или ион, образующие устойчивые связи с лигандом.

Механизмы действия энтеросорбентов делятся на 4 группы .

- Поглощение в кишечнике экзотоксинов, ксенобиотиков, бактерий, бактериальных токсинов и других токсических продуктов, образующихся в кишечнике (фенол, скатол, ароматические аминокислоты и др.), а также потенциальных аллергенов.

- Вторая группа механизмов действия связана с контактным воздействием препаратов на структуры ЖКТ. Сюда следует отнести изменения насыщенности слизистой ЖКТ различными ферментами, изменения содержания в тканях кишечника ряда биологически активных веществ и сопровождающие их изменения функциональной активности ЖКТ.

- Третья группа механизмов действия определяется способностью препаратов значительно усиливать выведение в полость кишечника эндотоксинов из внутренних сред организма.

- Четвертая группа механизмов действия включает в себя опосредованное усиление метаболизма и выведения эндотоксинов естественными органами детоксикации, что непосредственно связано и зависит от реализации 1-й и 3-й групп описанных выше механизмов лечебного действия.

Кроме того, в детоксикацию энтеросорбентами вовлечены дополнительные механизмы:

- очистка перед обратным всасыванием пищеварительных соков, секретируемых в ЖКТ в значительных количествах (6–9 л у взрослого) и содержащих, как и лимфа, значительное количество токсических веществ;

- модификация липидного и аминокислотного спектра кишечного содержимого за счет избирательного поглощения сорбентом ароматических, свободных жирных кислот и т. д.

Отсюда вытекают прямые терапевтические эффекты применения сорбентов:

- сорбция ядов и ксенобиотиков, поступающих через рот,

- сорбция ядов, выделяемых в химус с секретом слизистых оболочек, печени, поджелудочной железы,

- сорбция эндогенных продуктов секреции и гидролиза,

- сорбция биологически активных веществ – нейропептидов, простагландинов, серотонина, гистамина и др.,

- сорбция патогенных бактерий и бактериальных токсинов,

- связывание газов, устранение метеоризма,

- раздражение рецепторных зон ЖКТ.

Опосредованные терапевтические действия связаны с предотвращением или ослаблением токсико-аллергических реакций, снижением метаболической нагрузки на органы выделения и детоксикации, коррекцией обменных процессов и иммунитета, восстановлении целостности слизистой оболочки и стимуляции моторики кишечника.

В массообмене с сорбентом участвуют слюна, желудочный сок, желчь, панкреатический сок, сок тощей и подвздошной кишки, которых за сутки выделяется соответственно 1 л; 2 л; 0,5 л; 1 л; 2 л; 0,5 л. Энтеросорбенты способны непосредственно сорбировать яды и ксенобиотики. Связывание этих соединений сорбентом в заметных количествах начинается в кислой среде желудка. В тонкой кишке сорбируются вещества, принятые через рот, и компоненты секрета слизистой, печени и поджелудочной железы; это могут быть пищеварительные ферменты, продукты расщепления компонентов пищи, регуляторные пептиды, простагландины, серотонин, гистамин и другие соединения, избыток которых наблюдается при патологических процессах в организме и которые поступают в просвет кишки из кровеносных сосудов и с желчью. В тех отделах кишечника, в которых находится бактериальная микрофлора энтеросорбенты способны связывать микробные клетки и их токсины. При ряде заболеваний различные микробы захватывают все отделы ЖКТ, и современные энтеросорбенты сорбируют патогенные штаммы и их токсины. Следствием этих эффектов являются вторичные реакции, такие как подавление или ослабление токсико-аллергических реакций, воспалительных процессов и профилактика соматогенного экзотоксикоза. Связывание токсинов микробного и эндогенного происхождения приводит к уменьшению нагрузки на органы детоксикации и экскреции. А связывание газов при гнилостном брожении устраняет метеоризм и способствует улучшению трофики стенки кишечника.

1. Углеродные энтеросорбенты.

Физико-химические характеристики современных углеродных энтеросорбентов весьма разнообразны. Основным свойством гранулированных углеродных энтеросорбентов является наличие развитой внутренней пористости с суммарным объемом пор по бензолу от 0,4 до 1,3 см3/г и внутренней поверхностью от 700 до 3000 м2/г. Вследствие различий в размерах частиц, углеродные энтеросорбенты обладают весьма различной внешней поверхностью и кинетикой сорбции.

Имея в основном гидрофобную поверхность, активированный уголь обладает малым сродством к молекулам воды. В связи с этим, чем меньше гидратированы, т.е. более гидрофобны молекулы, тем легче они сорбируются углем из водной фазы.

К числу недостатков сорбентов на основе активных углей следует отнести их высокую устойчивость к истиранию, что может привести к нарушению целостности слизистой кишечника и приживлению в ней мельчайших частиц сорбента.Из-за низкой пластичности даже мелкодисперсного порошка активного угля его прямой контакт со слизистой кишечника зачастую невозможен. Это приводит к сохранению на ее поверхности токсических веществ и патогенных микроорганизмов с дальнейшим их проникновением в клетки организма, что снижает эффективность способа при выведении из организма теплокровных токсинов различной природы и патогенных микроорганизмов. К тому же эксперименты показали, что энтеросорбенты на основе активных углей и полимеров недостаточно эффективны для удаления из организма микроорганизмов и ионов тяжелых металлов.

2. Энтеросорбенты на основе смол, полимеров и неперевариваемых липидов.

Хорошим примером энтеросорбента на основе смол естественного происхождения является французский препарат Поли-Карайа, представляющий собой смесь гранулированной (диаметр 0,6-1 мм) смолы дерева карайи с поливинилпирролидоном в отношении 2:1. Оба компонента, обладающие высокой гидрофильностью, набухают при контакте с водой более чем в 30 раз. Компоненты препарата не проникают через слизистую ЖКТ. Поглотительные свойства Поли-Карайи выражены слабо и реализуются преимущественно за счет абсорбции, т.е. включение содержащей токсины среды в набухающую полимерную матрицу. Существенным является тот факт, что Поли-Карайа обладает механизмом лечебного действия, отсутствующим у гранулированных энтеросорбентов на основе активированных углей, а именно – способностью покрывать слизистую ЖКТ, защищая ее от неблагоприятных воздействий.

Наиболее известной синтетической смолой, используемой в качестве энтеросорбента, является анионообменный холестирамин, предназначенный для удаления желчных кислот из содержимого тонкого кишечника. Холестирамин представляет собой мелкий порошок. Среди энтеросорбентов на основе синтетических смол следует упомянуть также холестипол, MCI–196 и холезивилам, из которых последний обладает в 4-6 раз большим, чем холестирамин, сродством к желчным кислотам

К липидным энтеросорбентам можно отнести и разработанную в конце 80-х годов компанией «Procter & Gamble» пищевую добавку Олестра, представляющую собой неусвояемый аналог пищевых жиров.

Первоначальным назначением Олестры была коррекция нарушений жирового метаболизма и борьба с избыточным весом, но в дальнейшем оказалось, что этот липидный энтеросорбент можно с успехом использовать для удаления из организма гидрофобных токсинов с большим периодом полувыведения. Показано, например, что Олестра фиксирует на себе диоксины, попадающие в ЖКТ по цепочке: жировые депо – липиды и белки плазмы крови – желчь и другие реабсорбируемые пищеварительные соки. Не исключено, что эффективность Олестры можно существенно повысить используя ее в комбинации с углеродными адсорбентами, предназначенными для очистки жиров от органических примесей. При этом сорбированные Олестрой из кишечного содержимого липофильные токсины будут «перехватываться» углеродным материалом, присутствие которого позволит в то же время уменьшить негативные симптомы со стороны ЖКТ, вызываемые повышенными дозами Олестры.

3. Кремнийсодержащие энтеросорбенты.

Среди синтетических кремнийсодержащих энтеросорбентов самым распространенным является препарат Энтеросгель, представляющий собой синтезированный спиртовым или водным способом гель гидроокиси метилкремниевой кислоты. Для Энтеросгеля характерна небольшая емкость по веществам малой и средней молекулярной массы и, в то же время, наличие известной избирательности поглощения, с чем связано, вероятно, его достаточно хорошее сродство к билирубину, которое, впрочем, существенно уступает таковому для современных углеродных адсорбентов и некоторых смол. Энтеросгель способен эффективно сорбировать ротавирусы человека и животных, вызывающих острые гастроэнтериты, а также присутствующие в просвете кишечника бактерии, вызывая деструкцию некоторых из них.

Важным механизмом действия Энтеросгеля является резкое (в 3-4 раза) повышение содержания неперевариваемого остатка в кишечном содержимом и стуле, т.е. механизм, типичный для действия пищевых волокон. В силу резкого различия в спектре и интенсивности сорбционной активности Энтеросгель и углеродные адсорбенты могут рассматриваться в определенном смысле как дополняющие друг друга препараты.

Назначение высокоактивных углеродных энтеросорбентов в подобных случаях требует определенной корректировки доз химиопрепаратов из-за возможности их поглощения энтеросорбентами, либо применения их в промежутках между курсами; тогда как для Энтеросгеля, гораздо менее сорбционно активного в диапазоне молекулярных масс 100-1000 Да, в этом особой необходимости нет, и его можно использовать параллельно с длящейся химиотерапией.

Второй кремнийсодержащий энтеросорбент Силикс (полисорб, силлард) разработан на основе высокодисперсных пирогенных кремнеземов (аэросилы), выпускавшихся в СССР с середины 60 годов по лицензии фирмы «Degussa». Этот материал традиционно используют в фармации в качестве вспомогательного вещества. Средний диаметр первичных частиц Силикса с удельной внешней поверхностью 200-300 м2/г составляет 10-12 нм, причем сами эти частички внутренней пористости не имеют. Многие вещества и метаболиты низкой и средней молекулярной массы (креатинин, глюкоза, билирубин, желчные кислоты и т.д.) либо совершенно не сорбируются пирогенными кремнеземами из водных растворов, либо сорбируются в очень малом количестве.Определенную настороженность вызывает субмикронный размер частиц энтеросорбента, относящийся как раз к тому диапазону размеров, для которого, характерно проникновение (персорбция) микрочастиц через слизистую кишечника с последующим распределением в капиллярах практически всех органов и тканей. На основании результатов экспериментов с определением количества кремния в органах животных, получавших Силикс, авторы препарата отвергают возможность его транзита через неповрежденную слизистую кишечника, однако, вопрос о том, так ли это в случаях повреждения слизистой различными вредоносными агентами, остается открытым.

Наиболее распространенными кремнийсодержащими природными энтеросорбентами являются глина и глиноземы, представляющие собой минеральные тонкодисперсные осадочные отложения с малым содержанием органических веществ, низкой коллоидностью, влагоемкостью и адсорбционной способностью и высокой липкостью. Традиционным сорбционным препаратом является Bolus alba – белая глина (каолин), представляющая собой желтовато-белый порошок, состоящий из силиката алюминия с примесью силикатов магния и кальция. Белая глина практически нерастворима в воде, взвесь ее обладает обволакивающими и адсорбирующими свойствами. Кроме каолина в медицине используются еще смектиты и монтлорилониты натрия (бентонит) и кальция (Фуллерова земля). Препарат Смекта, выпускаемый на основе диоктагидрального смектита, имеет антацидное и антипротеолитическое действие, способствует росту сахаролитической и подавлению патогенной протеолитической флоры кишечника. Смекта уменьшает бактериальный муколиз и деструкцию люминальных поверхностей мембран кишечного эпителия, способствуя тем самым нормализации водно-электролитного баланса и абсорбции питательных веществ. Подобно активированным углям и синтетическим кремнийорганическим энтеросорбентам, глины хорошо сорбируют ротавирусы и коронавирусы in vitro, а также нейтрализуют бактериальные энтеротоксины и афлотоксины. Различные виды глин (бентониты, клиноптиломиты, смектиты) регулярно изучаются как средства интракорпорального связывания и вывода из организма радионуклидов на основе ионного обмена. Большое содержание макро- и микроэлементов делает бентониты ценным источником природных и легкоусваиваемых макро- и микроэлементов для человека.

4. Пищевые волокна.

Основными компонентами пищевых волокон являются целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин, пектин, альгиновая кислота, причем указанные волокна могут иметь как однородный, так и смешанный состав, например, целлюлозо-лигнин, гемицеллюлозо-лигнин и т.д. Применяемые с едой или отдельно пищевые волокна не являются полностью стабильной компонентой внутреннего содержимого ЖКТ: у здоровых субъектов переваривается порядка 30% целлюлозы, 53% гемицеллюлозы и 8% лигнина, присутствующих в ежедневной диете. Хотя типичной рекомендацией диетологов является потребление пищевых волокон в количестве 25-50 г/сутки, во всех развитых странах наблюдается выраженный дефицит этой компоненты диеты, в среднем составляющей 15-20 г в день, что открывает огромные перспективы для использования пищевых волокон в качестве добавок как в обычных пищевых продуктах, так и отдельно, т.е. в составе энтеросорбентов. Кроме упомянутых выше положительных влияний пищевых волокон на функции ЖКТ, следует отметить связывание (возможно с сохранением части активности) панкреатических ферментов, снижение уровня глюкозы и уплощение гликемических кривых, благоприятные изменения в спектре липидов крови, поглощение желчных кислот и компенсаторное увеличение их синтеза в печени, связывание пестицидов и некоторых канцерогенов. Классическим образцом пищевых волокон является микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ), получаемая путем гетерогенного гидролиза хлопкового волокна и представляющая собой химически инертное, практически не набухающее и не перевариваемое вещество без вкуса и запаха, порошок которого состоит из твердых микрочастиц размером от долей микрона до нескольких десятков микрон. МКЦ широко используется, в частности, в качестве наполнителя для таблеток в фармацевтической индустрии.

Наиболее распространенным в странах СНГ энтеросорбентом на основе пищевых волокон является Полифепан, выпускаемый в виде порошков, пасты и гранул, и получаемый путем гидролиза древесины. Полифепан состоит в среднем из 80% гетероцепочечного природного полимера лигнина и 20% регулярного линейного полимера гидроцеллюлозы. Основными структурными единицами лигнина являются метоксилированные производные фенилпропана, а гидроцеллюлозы – звенья 1,5-ангидро-2-D-глюкопиранозы. Суммарный объем пор полифепана составляет 0,8-1,3 см3/г, однако это отнюдь не сорбционные микропоры, а макропоры с радиусами порядка 1000 мкм, в связи с чем удельная сорбционная поверхность этого материала не превышает обычно 20 м2/г. Основным механизмом поглотительного действия Полифепана является не адсорбция, а абсорбция; при этом наблюдается его некоторая селективность по отношению к холестерину, биогенным аминам и азотистым шлакам.

Полифепан обладает хорошими гепатопротекторными свойствами при печеночной недостаточности, вызванной токсичным гепатитом или механической желтухой, снижает сывороточную активность протеаз и концентрацию молекул средней массы приблизительно в той же степени, что и низкоактивный углеродный энтеросорбент Ваулен; ограничивает всасывание кишечных токсинов при перитоните, снижает усвояемость холестерина при гиперхолестериновой диете и, также как и МКЦ, улучшает липидный профиль.

К пищевым волокнам относятся также и энтеросорбенты на основе пектина, имеющие приблизительно ту же связывающую активность в отношении желчных кислот и гиполипидемическое действие, что и МКЦ или Полифепан. Пектиновые энтеросорбенты успешно используются также для удаления из организма некоторых тяжелых металлов и радионуклидов. Аналогичными свойствами обладают и энтеросорбенты на основе альгинатов, извлекаемых из морских водорослей: например, энтеросорбент Альгисорб переводит содержащийся в молоке радиоактивный стронций в нерастворимый комплекс, препятствуя тем самым абсорбции этого радионуклида в кишечнике и отложению его в костной ткани и может быть использован для профилактики накопления радиоактивных рутения и цезия.

Еще один энтеросорбент на основе морепродуктов Зостерин демонстрирует определенные позитивные свойства при включении его в диету у животных с экспериментальным нефрокальцинозом и у пациентов с пиелонефритом. Во всех трех упомянутых энтеросорбентах (пектин, Альгисорб и Зостерин), кроме биологической активности, обусловленной их свойствами как пищевых волокон, важную роль играет также их комплексообразующий потенциал.

К разделу пищевых волокон следует отнести и энтеросорбенты на основе азотсодержащих полисахаридов хитина и хитозана. Структура хитина очень похожа на структуру целлюлозы, однако, регулярной единицей в этом случае является 2-ацетиламино-2-дезокси-В-глюкопироназа, связываемая гликозидными мостиками.

Хитин содержится в панцирях ракообразных и клеточных стенках шляпочных грибов. Эти биополимеры способны связывать ряд тяжелых металлов и радионуклидов, а также обладают дехолестеринизирующим и делипидизирующим действием.

Производные хитина используются также в качестве переносчиков лекарственных средств и местно, для лечения ран и ожогов.

5. Комбинированные энтеросорбенты.

Примерами этих сорбентов являются упомянутые уже препараты Поли-Карайа на основе смолы дерева карайа и поливинилпирролидона, а также углерод-минеральный энтеросорбент СУМС и препарат Ультрасорб. Энтеросорбент СУМС представляет собой сферические гранулы пористого силикагеля, покрытые пиролитическим углеродом (до 15 весовых %). Он имеет незначительную поглотительную способность в отношении веществ малого и среднего молекулярного веса, однако, в силу наличия крупных макропор, достаточно хорошо сорбирует кишечные бактерии и их токсины

Комбинированный энтеросорбент Ультрасорб представляет собой смесь в соотношении 2:3 окисленного порошка активированного угля и глинистого минерала палыгорскита, модифицированного ферроцианидом меди. Этот препарат, обладающий незначительной общей сорбционной активностью, тем не менее, интересен как своими свойствами отдавать в организм полезные микроэлементы, так и высоким сродством к свинцу и некоторым другим металлам и радионуклидам, в том числе и к радиоцезию.

Макро- и микроэлементы

Из 92 встречающихся в природе химических элементов 81 обнаружен в человеческом организме. При этом 15 из них (железо, цинк, свинец, йод, медь и др.) признаны жизненно необходимыми. Каждый макро- или микроэлемент выполняет целый набор обязанностей. Например, железо участвует в переносе кислорода, электронов и в формировании центров окислительно-восстановительных ферментов. Цинк обеспечивает нормальную работу иммунной системы, участвует в синтезе инсулина и необходим для роста волос, ногтей, функционирования поджелудочной и предстательной железы. Свинец стимулирует кроветворение, а кальций необходим при формировании костей, сокращении мышц и уменьшает проницаемость стенок сосудов, Хром же – один из регуляторов уровня сахара в крови.

Дефицит или избыток макро- и микроэлементов лежит в основе заболеваний человека называемых микроэлементозами. Переизбыток, например, цинка повышает риск развития онкологических заболеваний, а недостаток ведет к поражению кожных покровов и нарушению вкуса и обоняния. Недостаток железа сопровождается развитием железодефицитной анемии, избыток – к отложению железа в тканях органов, что вызывает эндокринные нарушения, поражения суставов и миокарда. При недостатке кремния 76 микроэлементов не усваиваются организмом или усваиваются в неправильной форме. Большинство болезней возникает на фоне дефицита кремния. При недостатке кремния развиваются атеросклероз, инсульт, инфаркт, кардиосклероз и нарушение обмена веществ.

Исключительная роль в решении проблемы дефицита или избытка макро- и микроэлементов отводится природным минералам, так как макро- и микроэлементы в их составе являются одной из самых доступных форм для живого организма. Это обусловлено тем, что жизнь на Земле с момента зарождения развивалась в тесном контакте с миром минералов, которые были не только источником необходимых химических элементов, но и средой, которая связывала токсичные продукты метаболизма. Минерал, в отличии от растений, обладает одинаковыми физико- химическими и биологическими свойствами в любой части земного шара, а значит и действует одинаково положительно независимо от проживания человека.

Особое место, среди природных минералов, занимает минерал монтмориллонит. «Группа ученых из Медицинского института Говарда Хью и Massachusetts General Hospital (США) доказала, что содержащиеся в глине вещества поддерживают процессы, подобные тем, которые дали начало жизни. Точнее говоря, глиняная смесь, называемая монтмориллонитом, не только помогает образованию маленьких пузырьков жира и жидкости, но и помогает клеткам использовать генетический материал РНК. Это больше, чем сенсация: ведь в очень многих религиях, в том числе иудаизме, христианстве и исламе, утверждается, что человек был создан именно из глины. Это открытие основывается на более раннем исследовании, которое показало, что глины могут катализировать химические реакции, необходимые для возникновения РНК из нуклеотидов. Оказалось, что глина ускоряет процесс, в ходе которого жирные кислоты образуют небольшие пузырьки, называемые везикулами. Та же самая глина переносит в эти везикулы РНК. «Таким образом, нам удалось показать, что глина и другие минеральные поверхности могут не только ускорять образование везикул, но и обнаружить путь, посредством которого (с помощью глины) РНК может проникать внутрь везикул», — рассказали о своей работе ученые. Минерал монтмориллонит содержит небходимые для нашего организма макро- и микроэлементы – натрий, кальций, магний, калий, железо, кремний и многие другие. Способность же избирательно осуществлять ионный обмен позволяет минералу поставлять в организм именно те макро- и микроэлементы, которых не хватает и выводить излишнее их количество.

Большое количество кремния(55-60%) делает минерал незаменимым поставщиком этого жизненно важного элемента в человеческий организм. В.И. Вернадский писал, что «никакой организм не может существовать без кремния». Более всего в химическом составе организма человека находится кислорода, водорода, затем кремния и только потом всех других элементов. Роль кремния в жизни животных, человека долгое время оставалось неясной. Было широко распространено мнение о биологической инертности и бесполезности соединений кремния. Сейчас научно доказано, что кремний – основной элемент, продлевающий жизнь и работоспособность практически всех систем организма.В организме взрослого человека содержится 2-18г кремния, он обнаружен во всех органах и тканях. Данные спектрального анализа показывают: здоровый организм ежедневно выделяет 4,7% кремния и он восьмикратно участвует в процессе жизнеобеспечения(4.7*8=37.6%). Факты свидетельствуют: инфаркты и инсульты – это содержание кремния в организме 1.2% против 4.7%, рак и туберкулез - 1.3%, сахарный диабет- 1.4% и менее, гипатит-до1.6% и т.д. Кремний активно участвует в метаболических процессах живого вещества, в усвоении кальция, фосфора, хлора, фтора, натрия, серы, алюминия, марганца, молибдена, кобальта и многих других элементов.

Исследования показали, что недостаток кремния приводит:

- к нарушению обмена кальция и магния в костях, к слабости костной ткани(остеопороз). Дефицит кремния приводит к тому, что на его место становится кальций, а на место кальция – радиоактивный стронций. Это сопровождается такими заболеваниями как дистрофия, камни в почках и печени, гипертоническая болезнь, инфаркт, инсульт и др;

- артериосклероз. Доказано, что пациенты с артериосклерозом имеют очень низкую концентрацию кремния .Причиной артериосклероза является нарушение кальциевого обмена из-за недостатка кремния. Именно кремний играет важную роль как структурный компонент соединительной ткани. При дефиците кремния в организме его количество, прежде всего, снижается в стенках сосудов. Поэтому, существует четкая связь в развитии атеросклероза с ростом дефицита кремния. Он влияет на обмен липидов и на образование коллагена и костной ткани;

- раковые заболевания. Ученые сообщают о взаимосвязи между недостатком кремния и раковыми заболеваниями ; при этом приводятся результаты как экспериментов на животных , так и наблюдений над больными.

- выпадение волос;

- дерматозы, угри и другие заболевания кожи;

- слабости соединительной ткани (нарушения в бронхо-легочной системе, связках, хрящах);

- к диабету.

Именно кремний активно связывает свободные радикалы и препятствует процессам старения нашего организма, улучшает состояние нашей кожи, волос и ногтей. Кремний, благодаря физико-механическим свойствам, создает электрически-заряженные системы, обладающие свойствами «приклеивать» на себя вирусы, болезнетворные несимбиотные (несвойственные человеку) организмы. Здесь проявляется уникальная избирательная, склеивающая способность коллоидных систем кремния. Типичные же обитатели кишечника, например, кишечная палочка, молочнокислая палочка не обладают свойством «слипаться» с коллоидными системами кремния и остаются в кишечнике. Возбудители гриппа, гепатитов, ревматизма, дизбактериоза, кандидозы, и других заболеваний, силой электрического взаимодействия как в крови, так и в кишечнике попадает в коллоиды кремния после приема бентонитовой глины внутрь.

Катализатор

Катализаторами называют вещества, изменяющие скорость химических реакций.

Очень важным является каталитическое свойство минерала монтмориллонита. В клетке, каждую минуту, происходит более 2000 биохимических реакций, а организм состоит из более 1000 видов таких клеток. И если человек не получает даже какого-то одного компонента (из 600), то сбой происходит в тысячах биохимических реакций.

Установлено, что большинство ферментов для проявления своей активности нуждаются в присутствии макро- и микроэлементов. А ферменты, как известно, присутствуют во всех живых клетках, направляя и регулируя обмен веществ в организме. Цинк, например, найден более чем в 200 ферментах, участвующих в самых различных метаболических процессах, включая синтез и распад углеводов, жиров, белков и нуклеиновых кислот, а железо входит в состав более 70 ферментов и участвует в переносе кислорода, электронов и в формировании центров окислительно-восстановительных ферментов.

Макро- и микроэлементы могут непосредственно входить в молекулу фермента или образовывать соединения, входящие в состав ферментов. Помимо ферментов, макро- и микроэлементы активируют также гормоны, витамины, ряд белков, а также могут выступать в роли доноров электронов либо, наоборот, захватывать электроны.

В случае дефицита какого-либо макро- или микроэлемента происходит нарушение биохимических реакций в клетках нашего организма. Например, при недостатке цинка изменяется обмен витамина А, что приводит к образованию вредных для организма соединений. Без достаточного количества кремния, даже при наличие витамина Д³ не усваивается кальций. Дефицит кремния ведет к дисбалансу практически всех остальных макро- и микроэлементов необходимых нашему организму и, соответственно, к сбою метаболических реакциях.

Минерал монтмориллонит содержит более 70 макро- и микроэлементов, в том числе жизненно необходимые(эссенциальные) для нашего организма. Причем, это природные и легко усваиваемые человеком микроэлементы. Благодаря способности минерала к ионному обмену, он достаточно быстро восстанавливает нарушенный баланс макро- и микроэлементов в организма, ликвидирует дефицит и излишки микроэлементов. Соответственно восстанавливается нарушенный обмен веществ и биохимические реакции в организме человека.

Кислотно-щелочной баланс

Кислотно-щелочной баланс имеет важное значение для поддержания здоровья.

Наличие стабильного уровня макро- и микроэлементов в тканях является важным звеном в восстановлении механизма поддержания кислотно-щелочного баланса в организме. Организм здорового человека обладает достаточно четкой саморегулирующей системой, и свою жизнь он начинает щелочной реакцией крови рН 7,4 - 7,45.

Саморегулируемость организма на протяжении всей жизни обеспечивается всегда в очень узком диапазоне параметра - от 7,35 до 7,45. рН ниже 7,35 указывает на значительное преобладание кислых продуктов обмена веществ (ацидоз); рН выше 7,45 свидетельствует о чрезмерном накоплении оснований (алкалоз). Показатели ниже 6,8 и выше 7,8 вообще не совместимы с жизнью.

Закислению организма способствуют метаболические продукты жизнедеятельности плесневых грибков, практически постоянно присутствующих в зерновых компонентах, а также паразитирующие в организме многих людей избыточные количества инвазий (глистов), трихомонад и пр. Повышение кислотности организма наблюдается также при употреблении мяса. Фармпрепаратов, курения и приема алкоголя При кислой реакции организма резко снижается усвоение тканями кислорода, что приводит к различным расстройствам здоровья и сокращению продолжительности жизни.

Для того, чтобы нейтрализовать кислоту, организм вынужден прибегать к своим щелочным резервам - минеральным веществам (кальцию, натрию, калию, железу, магнию). При этом, когда железо гемоглобина крови используется для нейтрализации кислоты, человек ощущает усталость, Если на эти нужды расходуется кальций, появляется бессонница, раздражительность. Вследствие снижения щелочного резерва нервной ткани нарушается умственная деятельность. Изъятие щелочных минеральных элементов из костей скелета неизбежно приводит к их болезненной хрупкости, а вымывание из костей солей кальция для нейтрализации кислотности, является одной из главных причин остеопороза.

Клетки при ацидозе также жертвуют собственными минеральными запасами. Внутренняя среда самой клетки тоже становится более кислой. В такой среде активность большинства ферментов резко снижается. Вследствие этого нарушаются межклеточные взаимодействия. В кислой среде прекрасно себя чувствуют и хорошо размножаются раковые клетки.

Монтмориллонит и, производимый из него «Алтайсорбент», обладают выраженным щелочным характером. Это позволяет поддерживать кислотно-щелочной баланс тканей, в том числе быстро стабилизировать защитный слизистый барьер в системе желудочно-кишечного тракта, предохраняя слизистую оболочку пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки от раздражающего действия желудочного сока, а также желчных кислот и солей.

В настоящее время одной из основных причин возникновения целого ряда заболеваний и снижение продолжительности жизни человека является увеличение количества свободных радикалов, обладающих кислотными свойствами. «Алтайсорбент», благодаря щелочным свойствам, нейтрализует свободные радикалы. Особо следует отметить, что благодаря микроэлементному составу и щелочным свойствам глины стабилизируется равновесный состав электролитической системы организма.

Радиопротектор

Радиопротекторами называют вещества, обладающие радиозащитными свойствами. Эти вещества повышают стойкость организма к действию ионизирующих излучений.

Из организма быстро выводятся радиоактивные вещества, концентрирующиеся в мягких тканях и внутренних органах (цезий, молибден, рутений, йод, теллур), медленно - прочно фиксированные в костях (стронций, плутоний, барий, иттрий, цирконий, ниобий, лантаноиды). Из большого числа радионуклидов наибольшую значимость как источник облучения населения представляют стронций-90 и цезий-137.

Стронций - 90. Период полураспада этого радиоактивного элемента составляет 29 лет. При попадании стронция внутрь его концентрация в крови уже через 15 мин достигает значительной величины, а в целом этот процесс завершается через 5 часов. Стронций избирательно накапливается в основном в костях и облучению подвергаются костная ткань, костный мозг, кроветворная система. Вследствие этого развивается анемия, называемая в народе "малокровием". Исследования показали, что радиоактивный стронций может находиться и в костях новорожденных. Через плаценту он проходит в течении всего периода беременности, причем в последний месяц перед рождением в скелете его накапливается столько же, сколько аккумулировалось за все предыдущие восемь месяцев. Биологический период полвыведения стронция из скелета составляет свыше 30 лет. Ускорение выведения из организма стронция является труднейшей задачей.

Цезий - 137. После стронция-90 цезий-137 является самым опасным радионуклидом для человека. Он хорошо накапливается растениями, попадает в пищевые продукты и быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте. Цезий-137 - долгоживущий радионуклид, период его полураспада составляет 30 лет. До 80% цезия откладывается в мышечной ткани. Биологические процессы эффективно влияют на цезий, поэтому в отличие от стронция, биологический период полувыведения цезия у взрослых людей колеблется от 50 до 200 суток, у детей в возрасте 6 - 16 лет от 46 до 57 суток, у новорожденных - 10 суток. Причем около 10% нуклида быстро выводятся из организма, остальная часть - более медленными темпами. Но в любом случае ежегодное его содержание в организме практически определяется поступлением нуклида с рационом в данном году.

Различие в поглощении и закреплении радионуклидов связано с различиями в строении кристаллических решеток минералов. Кристаллическая решетка минералов построена из кремнекислородных тетраэдров (атомы кремния и кислорода) и алюмогидроксильных октаэдров (атомы алюминия, кислорода и водорода), которые располагаются слоями и формируют кристаллическую решетку или пакет, состоящий из 3-х слоев, между которыми имеются свободные межпакетные пространства. Известно, что чем больше слоев и чем больше межпакетное расстояние, тем глубже проникают обменные ионы вглубь решетки и тем сильнее они закрепляются в ней, поэтому сорбционная способность у минералов группы монтмориллонита выше, чем у минералов группы каолинита. Частицы глинистых минералов имеют отрицательный заряд. Возникновение отрицательного заряда связано с изоморфным замещением в тетраэдрах и октаэдрах. В минералах часть 4-х валентных ионов Si4+ тетраэдров может быть изоморфно, т.е. неэквивалентно, замещена 3-х валентными ионами Аl3+ глинистого раствора. Аналогично в октаэдрах часть 3-х валентных ионов Аl3+ может быть замещена 2-х валентными ионами Mg2+. Возникший отрицательный заряд частицы компенсируется соответствующим количеством одновалентных катионов раствора, такими как К+, Nа+, реже Ca2+, которые способны к диссоциации (к выходу из частиц) и эквивалентному обмену на любые одновалентные и двухвалентные катионы раствора, в том числе и на одновалентные ионы радионуклидов. При этом катионы, компенсирующие отрицательный заряд, могут оставаться на поверхности коллоида или проникать в межпакетные пространства кристаллической решетки, где прочно закрепляются и не участвуют в обменных реакциях. Поэтому считают, что Сs-137 поглощается кристаллической решеткой глинистых минералов по типу изоморфного замещения калия в кристаллической решетке минералов. Большое межпакетное пространство у минералов группы монтмориллонита способствует поглощению катионов, компенсирующих отрицательный заряд, не только на внешней поверхности, но и в межпакетных пространствах, поэтому у минералов этой группы высокая поглотительная способность.

Литература

- Беляков Н. А., Соломенников А. В. Энтеросорбция — механизм лечебного действия / / Эфферентная терапия. — т. 3, № 2. — 1997.

- Бетехтин А.Г. "Курс минералогии", под научн. ред. Б.И. Пирогова и Б.Б. Шкурского. М., 2008

- Бондарев Е.В. и др. Применение энтеросорбентов в современной практике // Провизор. 2008; 13

- Дехтярьова И.И., Опанасюк Н.Д., Голота О.В. и др. Использование смекты для лечения основных заболеваний пищеварительного тракта // Лік.справа.- 1994.- №9-12.- С.88-92.

- Земсков В.С., Шор-Чудновский М.Е., Картель Н.Т. О Возможном механизме лечебного эффекта энтеросорбции // Клин. хирургия.- 1988.- № 3.- С. 61-62.

- Энтеросорбентьс В кн. Энтеросорбция/Под ред. Е А. Белякова -JL .1991 - С. 9-47//соавт. А. И. Лоскутов, а А. Беляков

- Маев И.В., Самсонов А.А., Голубев Н.Н. Аспекты клинического применения энтеросорбента Неосмектин // Рус. мед.журн. 2008; 45.

- «Минерол – формула здоровья». Л.Борисенко, Е.Стародубцев,2009г

- Медицинская химия и клиническое применение диоксида кремния / Под ред. А.А. Чуйко.-Киев: Наук. думка, 2003.- 415 с.

- Механизмы лечебного действия энтеросорбции при бронхиальной астме / Эфферентные методы терапии: Тез. докл. Всесоюэн. научн. конф.,- Анапа,-1992. ,-С. 101 -103//соавт. Е А. Беляков, VI 0. Папп

- Нестеренко В.С., Рачковская Л.Н., Будагов Р.С. Эффективность использования синтетического углеродно ьных сорбентов при комбинированных радиационно-термических поражениях // Эксп. клин. фармакол.- 1995.- Т.58, №5.- С.65-67.

- Николаев В.Г., Стрелко В.В., Коровин Ю.Ф. и др. Теоретические основы и практическое применение метода энтеросорбции // Сорбционные методы детоксикации и иммунокоррекции в медицине: Тез. докл. – Харьков, 1982. – С.112-114.

- Ратникова Л., Пермитина М., Попилов А. Эффективность энтеросорбентов при острых кишечных инфекциях / / Врач. — № 7. — 2007.

- Слинякова И.Б., Денисова Т.И. Кремнийорганические адсорбенты. Получение, свойства, применение.- Киев: Наук. думка, 1988.- 258 с.

- Цурова А. Т. Реологические и термические свойства нанокомпозитов на основе полиэтилентерефталата и органоглины/А.Л. Слонов, А.Т. Цурова, И.В.

- Мусов, С.И. Пахомов, С.Ю. Хаширова, М.Х. Лигидов. Известия вузов «Химия и химическая технология»/ 2014, Т. 57, №. 6 Стр. 90-94.

- Ю. С. Хотимченко, А. В. Кропотов «Применение энтеросорбентов в медицине», Тихоокеанский медицинский журнал, 1999. — № 2 — С. 84–89.

- Ю.С.Хотимченко, А.В,Кропотов "Энтеросорбенты для больных и здоровых", Медикофармацевтический вестник Приморья, 1998, №4, с. 99-107

- Энтеросорбция / Под ред. Н.А.Белякова. - Л.:Центр сорбционных технологий,1991-329 с.

- Энтеросорбен-лигносорб и способ его получения /Изобрете ние N 6025978/14А //соавт. Е А. Беляков, ЕЕ Леванова, А.Г. Мирошниченко

- Энтеросорбция сегодня: сорбционные материалы и механизмы действия. Николаев В., Гурина Н.

- Эффективность использования природных сорбентов Восточного Казахстана в очистке воды от ионов тяжелых металлов. С.С. Оразова, В.М. Белов, В.В. Евстигнеев. Журнал «Известия Томского политехнического университета», вып.№2/тип311/2007

Алтайсорбент © 1994 - 2025